PBL型授業

pbl

PROBLEM BASED LEARNING

PBL型授業

PBLが育む 自ら学び考える力

※PBL(=Problem Based Learning)とは、

問題解決型の学習法です。

本校では、すべての教科でPBL型授業を取り入れています。

知識を詰め込むだけの授業ではなく、自ら問題を分析して課題を解決することを重視した「生徒が主体となる学習」によって、「考え続ける力」を培います。必ずしも正解が1つではない複雑な問題の解決に向けたチャレンジは、生徒の学びに対する意欲と論理的思考力を高めます。

加えてPBL型授業ではディスカッションの機会を多く設けており、これを積み重ねることでコミュニケーション力に磨きをかけていきます。

思考や表現を実践的に学ぶPBL型授業によって、生徒は自身の知識を深い理解のステージへと進めます。意欲と理解をつなぐこうした取り組みが、生徒の思考を駆動させる原動力になるのです。

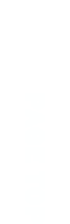

PBL型授業では、生徒の思考力を構成する「LOGICAL」「CRITICAL」「CREATIVE」の3要素が飛躍的に伸びていきます。

授業は生徒が初めて直面する問題に対して、その本質を分析することから始まります。そこから論理的に筋道を立て、自らの意見を構築していくLOGICALな思考。物事の前提や常識とされる現象を疑う視点を持つことで、問題に対するより深い理解や考察を身につけるCRITICALな思考。そしてこれら2つの思考を統合し、多角的な視点から、問題の本質を損なうことなく新しい解決方法を生み出すCREATIVEな思考。

PBL型授業が伸ばす思考の3要素は、21世紀の社会で複雑に絡み合った問題や予測できない物事に取り組む当事者、つまり「世界市民」として活躍するために必要な能力です。

PROCESS

学習の流れ

ABOUT CLASS

PBL型授業 紹介

小さな積み重ねで探究の扉を開く

地道な観察を重ねていくと、さまざまなデータが取れます。そのデータから一貫した仮説を立て、それが真といえるかどうかを確かめることは科学における探究です。では、その仮説が2つ生じたとしたらどうでしょうか。どちらの仮説を優先的に検討すべきか、探究の中で新たな問いをどのように設定するかを実践的に思考します。

学びと課題をつなぐ問い

実社会で起こるさまざまな事象には、複数の要因が絡み合っています。観光というレンズで国際社会と地域を見つめると、1つの大きなテーマとして外国人観光客という言葉が浮かび上がってきます。外国人のニーズは何か? 地域の魅力と観光とは? さまざまな角度から考え、選択肢を広げていくと社会課題の本質が見えてきます。

言葉を超えて、心を動かす

現代社会を取り巻く社会課題は非常に複雑で、ステークホルダーたちの力関係のもとで身動きがとれなくなっているものが多数あります。どんな時代においても、そういった社会課題に対し、作家が一人の人間としての私たちの感性に訴えかけてきたのがアートです。

生徒は課題について調査し、アートという非言語のコミュニケーションのかたちで人々に気付きを与え、行動変容を促すアートを実践的に創作します。

「PBL型授業ってなんだろう」

初めてPBL型授業という言葉を聞いたとき私はそう口にしました。入学してから1年がたち、私は中学2年生になりました。科目ごとにあるPBL型授業。PBL型授業では今までの授業では習ったことのない答えのない問いへの理解から解答まで自分で考えるため、クラス内で全く同じ解答があがることはありません。初めは話し合いも発表も空回りばかり。うまくいかず失敗も多くありました。しかし、授業を重ねていくうちに資料からの読み取りやプレゼンテーション能力が上達し、初めてPBL型授業を体験したあの日から「主体的に学ぶ力」と「魅力的に伝える力」が成長していると実感しています。また、個人作業だけでは得られないような試行錯誤の共有、クラスメイトからの刺激が私自身への奇想天外な発想や柔軟性向上を手助けしてくれたに違いありません。これからのPBL型授業でも成長し続けることが出来たら良いなと思っています。